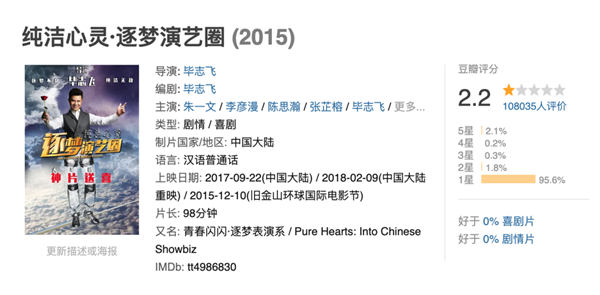

各位有在電影院看過爛片嗎?比如《 逐夢演藝圈 》、《 上海堡壘 》這種。差評君還記得這兩部電影剛上映時,全網都在噴。因為電影根本看不到任何邏輯,劇情是亂的,節奏是斷的。

這種完全把觀眾當韭菜的電影被罵,屬實活該。

但你見過那種還沒上映,口碑就崩了的電影么?沒錯,就是前兩周剛上映的《 逆行人生 》,導演徐崢。它講的是一個中年男子遭遇了各種挫折,在生活重壓之下選擇成為外賣員的故事。和常見的電影宣發方式一樣,《 逆行人生 》也隔三差五放點預告素材和幕后故事進行預熱。

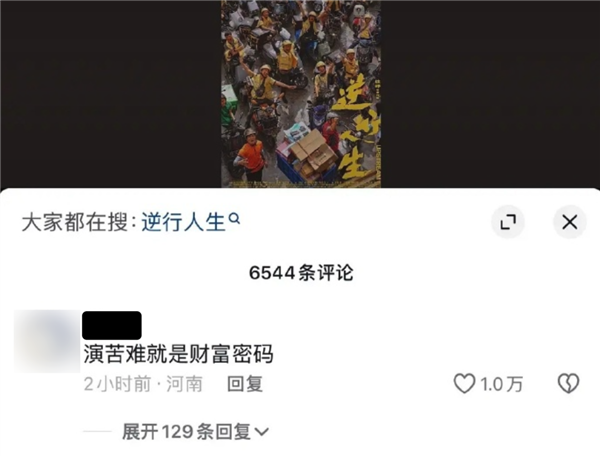

但相當罕見的是,素材放著放著口碑就崩了。在 8 月 9 日正式上映之前,差評君就在多個平臺刷到了網友們對《 逆行人生 》的吐槽、批判甚至抵制。這些批評聲主要圍繞著兩個角度:題材和海報。有人說徐崢是在消費勞動人民,在利用苦難來賺錢。

有人說海報就是一個大大的諷刺。前排笑的外賣員都是演員,后排不笑的才是真正的外賣員。

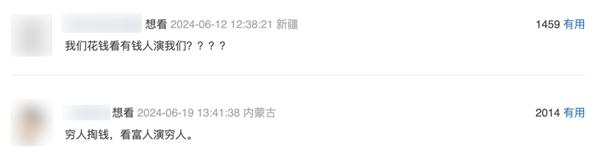

還有一個論調一直在這部影片的宣發評論區高亮置頂:窮人花錢去看富人演窮人?憑啥?

是啊,憑啥?很多人想不明白這一點,總之就是對這部片子留下了深刻的負面印象,惡心人!

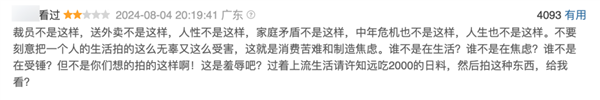

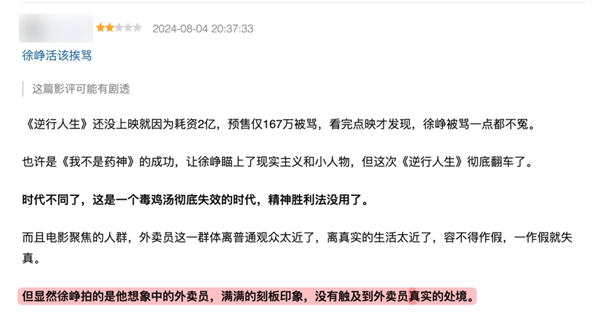

電影上映之后,輿論反轉了嗎?并沒有,依然是一片混沌。有人看完點映給了兩星,認為不真實:裁員不是這樣的,送外賣也不是這樣的,人生也不是這樣的。

還有人說徐崢活該被罵,他壓根沒觸及到外賣員真實的處境。

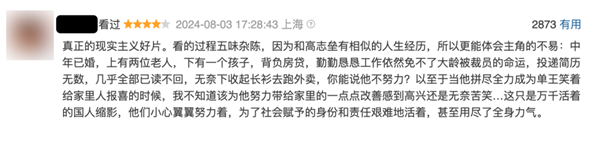

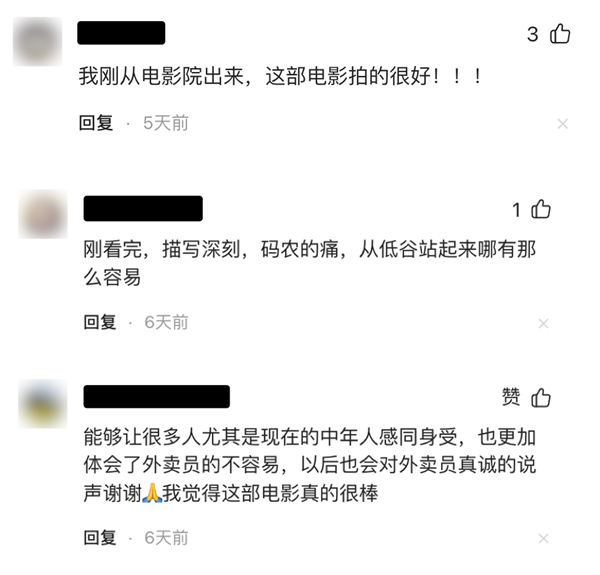

當然了,網絡上也存著很多不同的聲音。有人也覺得這是一部現實主義好片,看電影時五味雜陳。

還有人說電影讓自己感同深受,也更加體會到了外賣員的不容易,這部電影真的很棒。

總之一句話,逆行人生可能是差評君這些年遇到的褒貶不一最多的電影。短短十幾天內,貼在它身上的標簽既有 “ 消費外賣員 ” 、 “ 啃人血饅頭 ” ,也有 “ 拍得很好 ” 、 “ 現實主義好片 ” 。

其實這部電影到底怎么樣,是不是在消費外賣騎手,也許讓騎手自己來回答更合適。

差評君也邀請了幾位外賣騎手觀看了電影,想聽聽他們的看法。在被問及感受時,騎手王發達的第一句話是:嗯。。我不知道徐崢想表達啥。感覺就是一個找不到工作的中年男人去送外賣,然后一步步成了單王。

王發達說她也覺得電影有點消費勞動人民,因為不夠真實,真正的痛點并沒有拍出來。比如騎手會遇到吃霸王餐的顧客,如果沒有足夠證據,申訴也是沒用的。也會遇到平臺導航要騎手逆行、上天橋。

盡管不安全,但這是系統規劃好的最近路線,你不這么走,超時責任要算自己頭上。

圖源小紅書網友 ▼

不過,王發達也表示電影確實有讓她共情的片段,而這恰恰也是差評君覺得夸張的部分——王驍演的老摳在送外賣途中被車撞了,起來后渾身是血,但他的第一反應是關心外賣,而不是自己的身體。

王發達說很多外賣騎手都是這樣的,發生事故后第一眼是去看他的餐怎么樣了。后來,差評君又聯系了騎手劉霸天。劉霸天說愿意把這部電影推薦給別人。因為他覺得這是一部勵志片,告訴大家遇到困難,只要肯想辦法總會解決的。但劉霸天表示電影可能會誤導人。

我們只看到了單王能月入一萬五,只看到了騎手愿意送單薪資就會過萬。但大多數騎手月薪也就五六千,除非每天跑 100 單。

“ 這也不現實,一個區域總共單量就那么點。 ” 劉霸天還說一些隱晦的東西電影也沒拍出來,不過他表示理解,比如有些片段就只出現在了預告片里。 “ 可能會存在一些侵權的問題吧 ” 。

圖源小紅書網友 ▼

說完騎手的感受,差評君再來說說自己的。說實話,我認為電影在敘述節奏上中規中矩,情節也有一點老套,屬于看完前面能大概猜到后面。在角色塑造和觀點表達上,我覺得有一點刻意和用力過猛。

就拿最后一段來說,都有點像漫威的超級英雄片了。男主送外賣途中被卡車撞了,他居然渾身是傷地把餐送到客戶手上,在這個月的最后一秒( 物理上 )成了團隊單王,拿到了激勵獎金,解決了最頭疼的房貸問題。

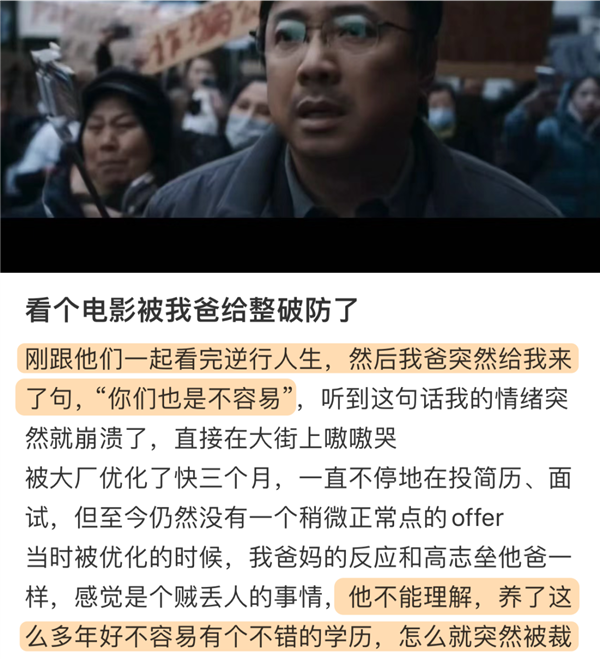

不過電影更重要的是在于傳達情感,一定程度上,我覺得逆行人生做到了。比如看完電影,差評君覺得自己比之前更理解騎手了。以后我的外賣超時,我也會多站在他們角度思考一下,大家都有不容易的地方。社交平臺上也有網友說之前被裁員,爸媽無法理解,覺得很丟人。

但看完電影后,他父親轉頭說了句:你們確實不容易。

但電影也就停留在了這些困境的表層,再深層次的矛盾它沒徹底展現出來。因為不熟悉業務超時,因為和顧客吵架被差評,因為差評被扣績效,這是很正常的邏輯,各行各業都有。外賣騎手真正的無奈和困境是啥,看完電影我估計很多人還是不知道。

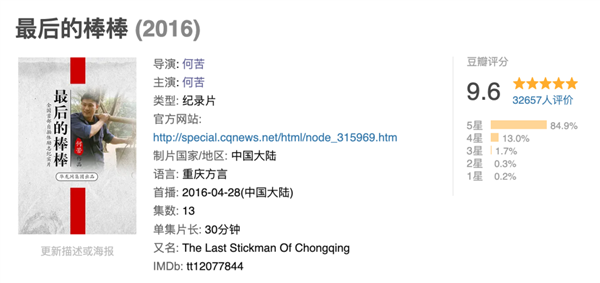

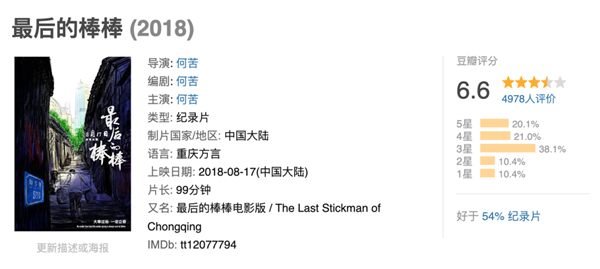

那么,沒有觸達深層的矛盾,是這部電影被噴的主要原因嗎?不全是。差評君覺得它讓很多人不舒服的原因,是導演呈現出來的視角。不知道各位有沒有看過一部紀錄片:《 最后的棒棒 》,它的視角非常低。

棒棒是山城重慶特有的職業。他們肩上扛著一米長竹棒,棒上系著兩根尼龍繩,每天不是在給雇主轉運物品,就是沿街游蕩尋找雇主。

某種程度上,棒棒和外賣員一樣,都是時代環境下孕育出的特殊運輸職業,也都面臨著社會發展下終將被淘汰的命運。

這部片為啥有 9.6 分呢?

因為導演就帶著 1300 元,自己當了一年的棒棒。在紀錄片里,你不光能看到棒棒們因為一兩片肉拌嘴,為了省錢輾轉五次車,還能看到導演和別的棒棒一樣,會流落街頭,會餓著肚子,會因單子跑了和同伴爭論半天。

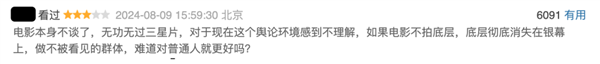

這部片分高,就在于導演把所有的生活真相不加修飾地記錄下來,然后皮開肉綻地展現在你我面前。但把話說回來,不管是差評君還是騎手看法,《 逆行人生 》都屬于 “ 還好 ” 的程度。就像這位網友說的那樣:無功無過三星片。

過去這種電影你不說它一定大受歡迎,但起碼不會成為一個人人喊打的對象。但現在,《 逆行人生 》從海報、從題材、從劇情甚至從導演本人的動機,都在每個平臺上引起了爭議和輿論。

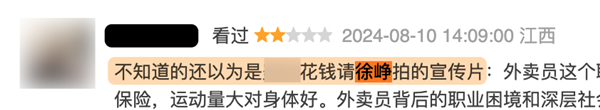

一會是徐崢收錢給資本拍了宣傳片,一會是徐崢動了資本的蛋糕。

其實輿論大最主要的原因,差評君覺得還是——時代變了,勞動人民的發聲方式變了。過去咱們老百姓是如何發聲的,是要打舉報電話,找電視臺這些主流媒體渠道去表達、去抗爭的。

但隨著互聯網的發展,群眾發聲途徑發生了變化。早在 2015 年,中國互聯網絡信息中心( CNNIC )發布的第 35 次調查報告顯示,產業工人、商業和服務業中的打工者以及失業、無業等人群中的上網者已占網民總數的近一半( 49% ),且呈現快速上升趨勢。

換句話說,在當下勞動人民已經具備了規模大、潛在發聲人數多、輿論聲量大的特性。

誰遇到了不公平的事情,下一秒就會把它發到抖音、小紅書、微博等各大平臺。一旦帖子爆了,就會有無數網友站出來支持你,替你聲討。除了老百姓自己,也有無數媒體和 KOL 在替大家發聲,前幾年的爆文《 外賣騎手困在系統里 》大家應該也都讀過。

當群眾不再缺少表達渠道,為勞動人民發聲也不再是一件稀缺的事情,此時一個票房動輒以億計算的商業電影跳出來,說自己要替大家發聲——那導演的出發點一定會受到大家的質疑。

更何況,徐崢這次拍的是外賣員。這個行業非常特殊,它相當于中國社會的一個縮影,已經成為了一個 “ 中國式辛苦符號 ” 。

至于電影上映之后,網友們觀點也各不相同,其實這也正常。因為電影受眾面太廣了,每位觀眾都來自不同的社會階層,都有著不一樣的經歷。這些人不光是審美不同,還存在巨大的信息差。

如果你之前就讀過外賣騎手相關的深度報道,那么你對這個電影的期待自然會高,你會希望《 逆行人生 》可以在這個基礎上做出更深層次的表達。要是它沒做到,你肯定不滿意。但如果你此前沒有接觸過外賣員相關的報道,看完電影你會覺得自己收獲了很多。

好比你是花了錢來讀我這篇文章的,結果我說的東西,你都已經知道的了,你肯定會罵我一頓;但如果我講的這些,給你提供了信息增量或者情緒價值,你就會覺得這錢花得值。

文章最后,差評君還想表達下自己的觀點。電影作為當今社會最大的媒介之一,它的影響力往往要比紀錄片大很多。棒棒的紀錄片再好, 10 年了,豆瓣評分人數 3 萬;而上映 10 天的《 逆行人生 》,評價人數 7 萬了。

要替勞動人民發更大的聲,讓更多的人知道一件事,拍成電影上映,一定是效率最高的辦法。但同時它也是個風險最大的辦法。

很多人不知道,《 最后的棒棒 》后來出了電影版,上了院線,評分只有 6.6 ,大多數人只給了 3 星。差評君也看了,電影幾乎就是紀錄片 13 集剪輯而成。為什么同一個導演,同一個題材,甚至同一套素材,怎么拍成電影就成了這分數。

首先確實有客觀原因。作為一個電影,它必須要起承轉合,矛盾爆點。為此導演在很多地方加了背景音樂,也在部分情節上加了一些擺拍,讓人覺得不那么真實。

最重要的問題是,因為電影存在商業利益關系,它更容易觸發大家的道德評判,質疑導演的出發點。

這就是一個很矛盾的點:最容易替勞動人民發聲的渠道,卻也是最容易搞砸口碑的。也許在《 逆行人生 》之后,可能會像網友說的那樣,沒人愿意拍電影替勞動人民發聲了;但也可能,會讓大家在拍這類題材時更謹慎,也更注重視角了。

只不過替勞動人民發聲,是個循序漸進的過程,不可一蹴而就。騎手們也不指望一部電影,一篇文章就能夠改變他們的困境。在聯系騎手王發達時,差評君讓她可以多喊幾個同事一起看,我們報銷影票、爆米花、可樂。

發達喊了四個,但最后只來了一個,他們說有這時間還不如多跑幾單。我久久不能平靜。

大家的發聲渠道多了,但似乎什么也沒改變。也許在他們看來,當下真正能幫到自己的,還是實實在在的單子吧。

本文鏈接:http://m.bbbearmall.com/news-225940.html沒上映就被噴爛的《逆行人生》 真活該嗎?